Анджела Ивонн Дэвис — одно из самых противоречивых и значимых имён XX века, символ сопротивления, революционного духа и борьбы против системного угнетения. Родившаяся 26 января 1944 года в Бирмингеме, штат Алабама, она выросла в атмосфере расовой сегрегации, где каждое слово о равенстве звучало как вызов власти. Её жизнь, насыщенная политическими конфликтами, судебными процессами, академическими достижениями и моральными испытаниями, стала отражением американской драмы — столкновения идеалов свободы и реальности расизма, капитализма и репрессивного государства.

Имя Анджелы Дэвис ассоциируется с движением «Чёрных пантер», Коммунистической партией США, борьбой против тюремно-промышленного комплекса и радикальным феминизмом. Её идеология — это синтез марксизма, феминизма и борьбы за права афроамериканцев, в котором революция рассматривается не как абстрактный идеал, а как способ вернуть человеку его достоинство.

Однако в отличие от романтизированного образа революции, показанного, например, в фильме «Битва за битвой» режиссёра Пола Томаса Андерсона, где революция становится театром личных страстей и хаотичных амбиций, Анджела Дэвис воплотила идею революции как осознанного акта политического и морального выбора. Её борьба не была «игрой в героев», как у персонажей Андерсона, а реальной ставкой на жизнь и смерть.

Парадокс её судьбы в том, что за призыв к свободе она сама оказалась узницей. Обвинённая в 1970 году в соучастии в убийстве, она провела 16 месяцев в тюрьме и была оправдана в 1972 году. Но именно этот тюремный опыт и общественное осуждение сделали её символом глобального сопротивления.

Анджела Дэвис — не просто философ или активист, а человек, превративший личную боль в двигатель общественного освобождения.

Биография

Анджела Ивонн Дэвис родилась 26 января 1944 года в Бирмингеме, штат Алабама — городе, который в 1950–1960-е годы считался одним из эпицентров расового насилия в США. Её семья принадлежала к афроамериканскому среднему классу, однако даже относительное благополучие не защищало их от реальности сегрегации. Район, где она выросла, местные называли «Динамитный холм» — из-за частых подрывов домов чернокожих активистов белыми расистами. Это была среда, где идея сопротивления рождалась буквально из страха и унижения.

Её родители, Салли и Бенджамин Дэвис, были политически активны: отец занимался предпринимательством и поддерживал движение за гражданские права, мать преподавала и участвовала в Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP). В доме обсуждались идеи Маркуса Гарви, Фредерика Дугласа, Карла Маркса.

Анджела проявляла выдающиеся способности к учёбе и в юности получила стипендию для обучения в Школе-интернате для девочек в Нью-Йорке — интегрированном образовательном учреждении, где впервые ощутила социальные контрасты между богатыми белыми и небогатыми чернокожими. Этот опыт стал для неё переломным: столкновение с культурной изоляцией пробудило осознанный интерес к политической философии и борьбе с неравенством.

В 1961 году она поступила в Брандейский университет, где изучала философию под руководством Герберта Маркузе — одного из крупнейших теоретиков Франкфуртской школы. Маркузе оказал на неё глубокое влияние, научив видеть в революции не только борьбу классов, но и борьбу за освобождение человеческого сознания. Позднее она говорила, что именно Маркузе помог ей «понять связь между теорией и действием».

Затем Дэвис продолжила учёбу в Германии, в Университете Гёте во Франкфурте-на-Майне, где среди её преподавателей был Юрген Хабермас. Европейский опыт дал ей интеллектуальную независимость, но в то же время усилил тоску по родине, где нарастали протесты за гражданские права.

Возвращение в США и начало политической деятельности

Вернувшись в США в конце 1960-х, Анджела присоединилась к левым организациям — Студентам за демократическое общество (SDS) и Чёрной коммунистической партии США. Вскоре она вступила в Коммунистическую партию США, что позже стало причиной её увольнения из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), где она преподавала философию.

В 1969 году Совет регентов Калифорнийского университета снял её с должности, заявив, что членство в Компартии несовместимо с преподавательской деятельностью. Против увольнения выступил сам Герберт Маркузе, а также студенческое сообщество. Однако давление со стороны властей усиливалось.

Кульминацией раннего этапа её жизни стало обвинение в причастности к попытке побега заключённого Джорджа Джексона — члена «Чёрных пантер» и тюремного активиста. 7 августа 1970 года вооружённая группа пыталась захватить зал суда в Марин Каунти, Калифорния. В перестрелке погиб судья Гарольд Хейли. Оружие, использованное при нападении, было зарегистрировано на имя Анджелы Дэвис.

Её объявили в федеральный розыск и включили в список FBI Ten Most Wanted Fugitives — десяти самых разыскиваемых преступников США. Через 59 дней она была арестована в Нью-Йорке.

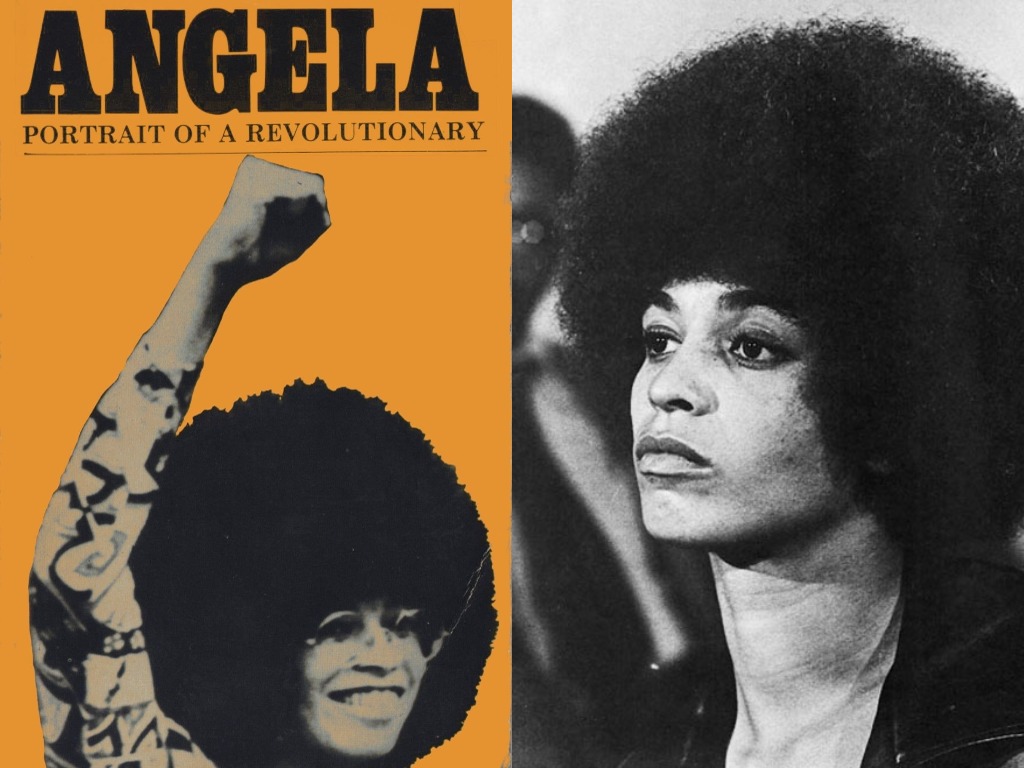

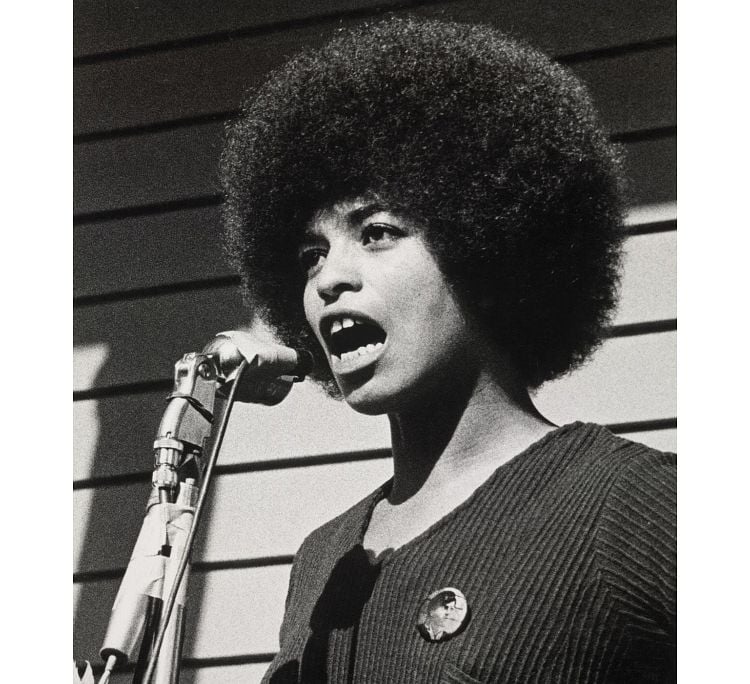

Во время заключения её лицо стало международным символом — плакаты с надписью «Free Angela» распространялись от Кубы до СССР, от Франции до Ганы. В 1972 году, после громкого судебного процесса, присяжные признали её невиновной по всем пунктам обвинения.

Тем не менее, общество было расколото. Для одних она стала героиней и мученицей за идею, для других — опасной радикалкой, покровительствовавшей насилию. Этот позорный для властей процесс показал, что американская система правосудия способна преследовать не столько преступление, сколько идеологию.

Анджела Дэвис — революционер

В истории XX века Анджела Дэвис занимает особое место — не только как мыслительница или активистка, но и как человек, для которого революция была не метафорой, а способом существования. В отличие от кинематографических образов, вроде показанной Полом Томасом Андерсоном «революции» — бурной, хаотичной, наполненной личными страстями и сексуализированной энергией, — революция Анджелы Дэвис была осознанной, рациональной и направленной против самой структуры власти.

Если в фильме Андерсона «Битва за битвой» революционеры «Фрэнч 75» действуют как заблудшие герои, ведомые собственными эгоистичными желаниями и заблуждениями, то для Дэвис революция — это не спектакль, а тяжёлый моральный выбор. Она не искала славы и не пряталась за эстетикой протеста: её бунт был политическим и философским актом против системы, где насилие и неравенство узаконены.

Идеология и политическое мировоззрение

Дэвис открыто заявляла о своей приверженности марксизму-ленинизму, при этом соединяя его с анализом расы и пола. Для неё капитализм, расизм и патриархат были взаимосвязанными структурами угнетения. В 1970-е годы она часто выступала с речами, где подчеркивала: «Революция — это не разрушение ради разрушения. Это переустройство общества так, чтобы человек не был товаром».

В отличие от радикальных групп, подобных «Чёрным пантерам», Дэвис настаивала на том, что вооружённое сопротивление без политического сознания приводит к хаосу — тому самому, который Андерсон изобразил в своей картине. Там герои вроде Перфидии и Боба теряют связь с реальностью, превращая идеалы свободы в форму нарциссизма и разрушения. Анджела же понимала, что истинная революция требует дисциплины, образования и внутренней этической опоры.

Тюремный опыт как форма революционного становления

Парадоксально, но тюрьма стала для неё местом глубочайшего политического прозрения. Там, где персонажи фильма Андерсона теряют моральную ориентацию и скатываются к абсурду, Дэвис, напротив, обрела духовную ясность. Она писала в своих дневниках, что именно изоляция и унижение показали ей истинное лицо капиталистического государства: «Они боялись не оружия, а идей. Боялись того, что женщина, чёрная и коммунистка, может мыслить свободно».

Её образ в тот период — с афро-прической, решительным взглядом и кулаком, поднятым в знак протеста — стал иконой. Но в этом образе скрывался внутренний надлом: за символом стояла женщина, которой пришлось пережить предательство, одиночество, страх смерти и клеймо преступницы. Этот опыт, вместо того чтобы сломать её, закалил.

Личные противоречия и общественное восприятие

Важно признать: Анджела Дэвис не была безупречной фигурой. Её поддержка авторитарных режимов социалистического блока, в частности защиты советской интервенции в Чехословакию 1968 года, вызвала критику даже среди левых интеллектуалов. Её обвиняли в том, что она защищает свободу на Западе, но молчит о несвободе в Восточной Европе.

Тем не менее, именно это противоречие делает её революционность подлинной. Она не была абстрактной утописткой, как персонажи Пинчона в фильме Андерсона, чьи действия продиктованы «эросом хаоса». Анджела была продуктом реальных страданий, живой участницей классовой и расовой войны.

Революция для Дэвис — не вспышка страсти, а форма ответственности. Она говорила: «Свобода не приходит через разрушение других. Свобода — это дисциплина, это знание, это способность сопротивляться соблазну власти».

Её революция была направлена против государства, но не ради хаоса, а ради построения нового общественного порядка.

Академическое наследие

С конца 1970-х годов Дэвис посвятила себя академической деятельности. Она преподавала в Калифорнийском университете в Санта-Крузе, занималась исследованием философии Гегеля, Маркса, а также критической теорией расы и пола. Её подход сочетал строгость марксистского анализа с феминистской интерпретацией исторических процессов.

В книге «Женщины, раса и класс» (1981) она доказала, что угнетение женщин нельзя рассматривать отдельно от экономических и расовых структур. Это исследование стало одним из первых системных трудов, объединяющих марксизм и феминизм.

Позже, в работах «Если тюрьмы устареют» (2003) и «Свобода — это постоянная борьба» (2016), Дэвис раскрыла тему институционального насилия. Она утверждала, что тюремно-промышленный комплекс — это новая форма рабства, где экономическая выгода сочетается с расовой дискриминацией. По её подсчётам, в начале 2000-х годов в США насчитывалось более 2 миллионов заключённых, из которых более 40 % — афроамериканцы, что при 13 % доле чёрного населения делает систему откровенно расово несбалансированной.

Влияние на мировое левое движение

Анджела Дэвис стала вдохновением для антикапиталистических и антиполицейских движений в разных странах. Её идеи цитировались во время протестов Black Lives Matter, феминистских маршей и студенческих кампаний.

Однако в отличие от модных активистов XXI века, которые часто используют революционные лозунги в эстетических целях — подобно героям фильма «Битва за битвой», — Дэвис предупреждала об опасности превращения революции в бренд. Она говорила: «Когда революцию начинают продавать как стиль, она перестаёт быть угрозой власти».

Её фигура вдохновляла как афроамериканских активистов, так и философов, художников, музыкантов. Например, певица Нина Симон посвятила ей песню Angela, а в Советском Союзе её имя носили улицы, школы и детские лагеря. В 1979 году она получила Международную Ленинскую премию “За укрепление мира между народами”, что, несмотря на идеологический подтекст, свидетельствовало о её глобальном признании.

Критика и переоценка

В 1990–2000-х годах взгляды Анджелы Дэвис стали предметом переосмысления. Её обвиняли в догматизме, в симпатии к тоталитарным системам и в том, что она не признаёт собственных ошибок. Например, она никогда открыто не осудила репрессии в СССР, что породило упрёки в моральной непоследовательности.

Но даже эти обвинения не уничтожили её авторитет. Напротив, они подчеркнули, что революционер — не святой, а человек, чьи убеждения формируются в борьбе и сомнениях. Как и в фильме Андерсона, где герои теряют иллюзии, но не перестают искать смысл, Дэвис прошла путь от фанатизма к философскому осознанию, что революция — процесс бесконечного исправления собственных ошибок.

Сегодня, спустя более полувека после её первого ареста, идеи Анджелы Дэвис звучат удивительно современно. В эпоху цифрового капитализма, кризиса доверия к институтам власти и неравенства её предупреждения о «капитализме надзора» и «новом рабстве данных» находят подтверждение в реальности.

Она продолжает выступать с лекциями и интервью, подчёркивая, что «революция — это не момент, а направление движения». В этом смысле она стоит в противовес циничному изображению революции как абсурдного карнавала, каким его показал Андерсон. Для Дэвис революция остаётся делом совести, а не страсти.